法國葡萄酒與飲品

為什麼法國葡萄酒標示產區而非葡萄品種?

給台灣葡萄酒愛好者的深入指南|悅選品的法國好物

前言:不只波爾多與香檳

如果你問台灣的葡萄酒消費者最常聽過哪一種法國葡萄酒,答案很可能是「波爾多」或「香檳」。這並不意外——香檳是法國出口價值最高的葡萄酒,而波爾多則在紅酒出口量上長年稱霸。

然而,法國酒標上有一個讓人困惑的特點:為什麼上面都寫產地名稱,卻幾乎不標明葡萄品種?

不像澳洲、美國或智利的酒標常見 “Cabernet Sauvignon” 或 “Shiraz”,法國酒瓶上寫的是 “Chablis”、 “Côtes-du-Rhône” 或 “Pauillac”。

這背後隱含著一種完全不同的邏輯:法國人講究的是**「風土」與「產區」**,而不是單一品種的味道。

香檳與波爾多:法國葡萄酒輸出雙巨頭

法國葡萄酒在全球代表著傳統、品質與產地的價值,但對國際市場來說,最有名的只有兩個詞:Champagne(香檳)與Bordeaux(波爾多)。

🥂 香檳:奢華與法國工藝的象徵

香檳不只是氣泡酒,它是一個法律保障的產區名。只有來自法國香檳地區、並使用傳統釀法製成的氣泡酒才能被稱為 Champagne。

它幾乎成了全世界對慶祝與高級場合的代名詞。

多數香檳是由 Pinot Noir(黑皮諾)、Chardonnay(夏多內)與 Pinot Meunier(皮諾莫尼耶)三種葡萄混釀而成,但酒標上通常完全不會提到這些品種。

🍷 波爾多:紅酒出口王者

波爾多紅酒以濃郁結構、陳年潛力與複雜風味著稱,常見以 Cabernet Sauvignon(卡本內蘇維濃)與 Merlot(梅洛)混釀。但同樣地,這些品種大多不會出現在酒標上。

波爾多之所以在國際上如此成功,是因為產區本身就象徵品質與歷史。不過,這也讓許多台灣消費者誤以為「波爾多」代表的是某一種品種或風味。

事實上,波爾多與香檳只是冰山一角。法國擁有超過360個法定產區(AOC),每個都有其特色。

法國的邏輯:產地優先,品種其次

在法國,釀酒的思維不是從品種出發,而是從產地出發。

這種觀念深植於法國的農業與文化:葡萄酒不只是果實的產物,更是土地、氣候、人文與歷史的結晶。這些綜合起來,構成一個關鍵詞——風土(Terroir)。

相較之下,美國、澳洲、智利等新世界國家則偏好以葡萄品種為銷售重點。酒標會直接寫上 Merlot、Shiraz 或 Chardonnay,讓消費者能快速辨別。

法國為什麼不用這樣的方式?

因為對法國人來說,葡萄品種只是表現風土的媒介。就像畫家使用顏料一樣,真正影響作品的,是畫家的技巧與靈感(也就是風土與工藝)。

什麼是「風土」?為什麼它在法國葡萄酒中如此重要?

風土(Terroir) 是法國葡萄酒中最重要、但也最容易被誤解的概念之一。它指的是影響葡萄生長與最終酒款風格的多種環境與人文因素的總和。

這些因素包括:

- 土壤:黏土、石灰岩、花崗岩、板岩等,不同的土壤會影響排水性、蓄水量與礦物質風味。

- 氣候:日照長短、降雨量、日夜溫差等對葡萄成熟的節奏與酸度有巨大影響。

- 地形:坡度、高度、朝向等會改變受光與排水條件。

- 人文傳統:世代傳承的釀造技術與農業經驗,也屬於風土的一環。

你可以把「風土」想像成葡萄酒對土地的記憶。

對法國釀酒師來說,即便使用相同的葡萄品種,若來自相隔只有幾公里的兩個村莊,其釀出來的酒可能會有截然不同的性格與風味。

這也正是法國以「產地」作為酒標主體的原因:因為在他們心中,土地的特性遠比葡萄品種更能定義一瓶酒的本質。

法國葡萄酒的制度:AOC 與產地的保護機制

為了保護風土與產地特色,法國建立了一套嚴格的認證制度,稱為 AOC(Appellation d’Origine Contrôlée,原產地命名控制)。

AOC 的意義在於,它不只是標示產地,還包括了以下條件:

- 產區的地理範圍(甚至精確到村莊)

- 可使用的葡萄品種

- 栽培方式與釀造規範(如種植密度、採收時間、酒精濃度、桶陳時間等)

例如:

- 標示為 Chablis AOC(夏布利) 的酒,一定來自勃根地北部的 Chablis 區,並且是 100% Chardonnay。

- Saint-Émilion Grand Cru AOC(聖愛美濃特級) 則來自波爾多右岸,必須遵守混釀規定,並經過長時間陳年。

換句話說,酒標上的產地名稱其實就是一種保證書。它不只是告訴你地點,還透露了葡萄的可能種類、風格與品質標準。

對熟悉的人來說,這是一種快速辨識工具;對新手而言,卻是一道謎題。

那到底用了什麼葡萄?你得看懂產區才行

雖然酒標上不寫,但每個法國產區其實都有代表性的葡萄品種。以下是幾個常見產區與其主力品種的對照:

| 產區 | 主要葡萄品種 | 常見風格 |

|---|---|---|

| 波爾多 Bordeaux | Cabernet Sauvignon、Merlot 等 | 濃郁有單寧,適合陳年 |

| 勃根地 Bourgogne | Pinot Noir、Chardonnay | 優雅細緻,風味複雜 |

| 隆河 Rhône | 北部 Syrah,南部 Grenache 為主 | 香料感強、酒體豐厚,常混釀 |

| 羅亞爾河 Loire | Sauvignon Blanc、Cabernet Franc、Chenin Blanc | 清新、果香、易飲 |

| 阿爾薩斯 Alsace | Riesling、Gewürztraminer、Pinot Gris | 芳香濃郁,帶礦物感的白酒 |

| 普羅旺斯 Provence | Grenache、Cinsault、Mourvèdre 等混釀 | 淺色乾型粉紅酒 |

| 朗格多克 Languedoc | Carignan、Syrah、Grenache | 日照充足、果味成熟、性價比高 |

只要熟悉了地區與品種的對應關係,就能開始憑產地辨風格。這是一種深入但穩定的學習方式。

產地命名系統的優點

剛開始學習法國酒時,這種標示方式可能讓人感到複雜,但實際上它有許多值得肯定的優勢:

1. 保護在地釀酒傳統

AOC 的存在讓每個產區的釀造方式得以延續,避免過度工業化或過度模仿新世界風格。

2. 鼓勵多樣性而非單一化

不像全球到處都種 Cabernet 或 Chardonnay,法國各地仍保有其原生或適應性強的葡萄品種,使風格更為豐富。

3. 保護地名與品牌資產

「香檳」或「波爾多」不能隨便用在其他國家生產的酒上。這是歐盟對地理標示的嚴格保護成果。

4. 引導消費者深入探索

當你習慣從地理角度挑選酒後,就會發現法國的葡萄酒世界遼闊無比,比單靠品種分類來得更有層次。

對外銷市場與台灣消費者的挑戰

當然,這種以產地為主的命名方式對國際市場(尤其是台灣這類尚在學習階段的市場)來說,仍然有些挑戰。

1. 酒標對初學者不友善

許多法國酒標只寫了產地、酒莊與年份,卻不提葡萄品種,也不說明風味,讓初學者難以下手。

2. 地名難讀、難記

像是 “Muscadet”、 “Gigondas”、 “Pommard” 等地名不僅陌生,對中文母語者來說也不容易記憶或查找。

3. 現代消費者偏好清楚透明的資訊

在台灣,年輕一代傾向於快速理解產品重點。他們希望酒標能明確標示品種、風味描述、適合搭配的料理等。

目前也有越來越多法國酒莊,在瓶身背標上加入葡萄品種與風味資訊,以適應出口市場,但整體仍以產地為主。

不想背產區怎麼辦?給台灣消費者的簡易入門法

你不需要記住 500 個產區才能喝懂法國酒。以下是幾個實用又親民的學習方法:

🍷 1. 選定一個產區開始探索

根據自己的口味選擇起點:

- 喜歡濃郁紅酒:從波爾多或隆河開始。

- 喜歡清新白酒:試試羅亞爾河或阿爾薩斯。

- 喜歡優雅紅酒:探索勃根地的 Pinot Noir。

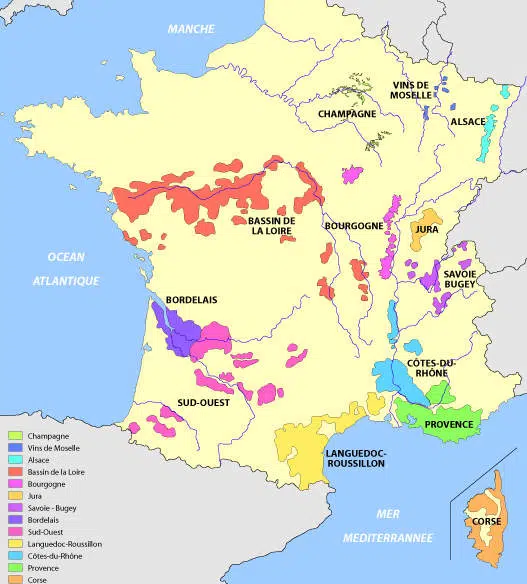

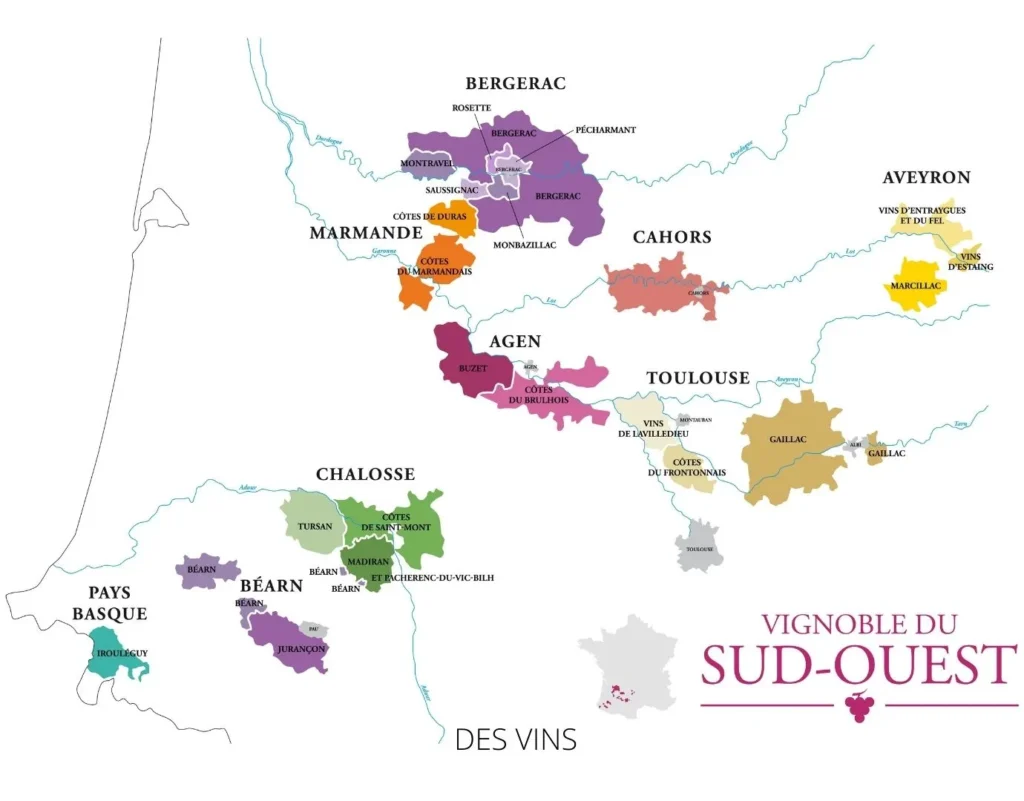

🗺️ 2. 買一張法國葡萄酒地圖

視覺化學習效果更好,透過地圖快速建立空間感與產區概念。

🍇 3. 同產區不同酒款比較

嘗試同一產區內不同酒莊的作品,可以明顯感受到風土與釀造差異,培養品飲敏感度。

🔍 4. 細讀酒標與背標資訊

雖然正面標籤多為法文,但可注意:

- “Blanc” = 白酒;“Rouge” = 紅酒

- 標示“Cru”或“Village”的通常品質更好

🤝 5. 諮詢專業店家或平台

像悅選品這樣的選品平台能為台灣消費者精選法國好酒,並以友善方式介紹其風格與文化背景,是入門者的好幫手。

結語:品酒即是品風土

法國酒不是故意要讓人看不懂,而是它建立在一種更重視土地與歷史的哲學之上。

對法國人而言,葡萄酒不只是飲料,而是一個地方的縮影,是那裡的氣候、土壤、人情與歲月的結晶。

這就是為什麼法國酒標強調地名而非葡萄品種:他們要你喝到的,是那片土地的故事,而不只是果實的味道。

所以,下次你看到一瓶標示為 Sancerre 或 Vacqueyras 的酒,不妨問問自己:「這是哪裡的味道?」

因為在法國,喝一口酒,就像走進那個地方。

❓ 常見問題 FAQ(給台灣初學者)

因為法國強調「風土」與「地區風格」。品種只是表達土地特性的工具,而不是主角。

不一定。波爾多紅酒多為混釀,常見組合為 Cabernet Sauvignon + Merlot,有時還會加上 Cabernet Franc、Malbec、Petit Verdot 等。

不全然。大多數香檳是以 Chardonnay、Pinot Noir 和 Pinot Meunier 混釀而成,比例依酒莊風格不同而異。

建議從**羅亞爾河(Loire)或隆河(Rhône)**入門,風格明確、價格親民,容易培養判斷力。

可先認識幾個知名 AOC(如 Bordeaux、Côtes-du-Rhône、Alsace)並選購當年或近年年份,或直接找值得信賴的平台如悅選品諮詢。

只要屬於 AOC(或 AOP)制度,大多不會寫品種。但也有些新式酒款或出口導向的酒莊會在背標上補充說明。